Llorando con las aves

José Ramón Pérez-Accino

Universidad Complutense de Madrid

Los antiguos egipcios vivieron en un mundo de alusiones

(H. Brunner)

Unamón 2,64 y ss. presenta en pasaje que, sin duda, contiene uno de los momentos más emotivos y evocadores de la literatura egipcia que ha llegado hasta nosotros:

(Gardiner 1932)

Me senté para llorar, y el escribano real vino a mí y me dijo: “¿Qué es lo que te ocurre?” Yo le contesté “¿Es que no has visto las aves migratorias que bajan a Egipto por segunda vez?, míralas, ellas marchan al agua fresca (a refrescarse). ¡Hasta cuándo habré de permanecer yo aquí, habiendo sido abandonado. ¿Es que no has visto a los que vienen a detenerme?”

-1-

La interpretación general de este pasaje incide en el hecho de que el llanto del egipcio sobre la playa de Biblos parece producirse ante su desesperación al visualizar unas aves migratorias en su marcha hacia Egipto y que, sin duda, provocan en él la comparación penosa con su propia situación, detenido a la fuerza en la costa levantina e imposibilitado en su regreso por la presencia amenazante de las naves de la confederación de los tjeker (Erman 1923; Lefebvre 1949; Edel 1963; Goedicke 1975; Galán 1998).

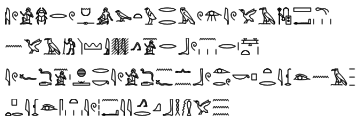

La lectura que habitualmente se ha hecho de la presencia de estas aves tiene un carácter temporal. El hecho de mencionar que se desplazan a Egipto “por segunda vez” parece querer indicar un término cronológico concreto. Sin embargo, no existe en el texto ninguna otra mención anterior de presencia de aves migratorias y, por lo tanto, no es posible determinar con completa exactitud el tiempo que el egipcio ha transcurrido fuera de su patria. Considerando que su viaje se ha iniciado en la estación de verano y que las aves migratorias realizan sus viajes a comienzos del otoño, uno puede inclinarse a pensar que Unamón lleva unos catorce o quince meses fuera de su tierra. Además de esta circunstancia temporal, un sentido geográfico ha querido verse (Goedicke 1975) en la relación de similitud que parece existir en la expresión r qbH contenida en el texto (2,66) y en un fragmento de relieve (fig. 1) que se interpreta como una representación del mundo (Clère 1958) muy similar a otra bien conocida y conservada en el Metropolitan Museum de Nueva York procedente de un sarcófago de la dinastía XXX (Posener 1970). En la primera de ellas, lo que parece constituir la zona relacionada con el delta del Nilo es expresada por una combinación de signos que parecen aludir a un concepto (qbH Hr) muy próximo a r qbH como aparece en Unamón 2,66 (Faulkner 1988: 277).

-2-

Una dimensión más, sin embargo, puede añadirse a esta aparición de las aves migratorias en el desarrollo narrativo del texto ya comentadas en los párrafos anteriores. Y se trata ésta de una dimensión que parece tener una relación mucho más intensa con la circunstancialidad subjetiva del propio protagonista del texto, es decir, su estado anímico y moral, que con la circunstancialidad objetiva entendida como su dimensión espacial y temporal, y que ya había sido previamente apuntada por los comentarios ante-riormente citados. Ateniéndonos a ello, quizá debamos entender la referencia a las aves como algo funda-mentalmente expresivo del estado de ánimo del protagonista en el pasaje aquí analizado, cercano a la desesperación y temeroso de su muerte tanto física (el castigo posible por su acto de piratería contra los tjeker) como moral (el fracaso de su misión), de tal manera que el episodio centrado alrededor de las aves ayude a caracterizar al propio personaje y a su particular dinámica intratextual.

La relación simbólica de las aves migratorias con el más allá ya ha sido sugerida (Volten 1963. Así, las aves adquieren un sentido metafórico que abunda en el hecho de que la esencia natural de estas criaturas sea la de habitar dos mundos incompatibles a un mismo tiempo, uno de ellos alcanzable para el ser humano durante el decurso de su propia vida, otro inalcanzable para él en esos mismos parámetros. De tal manera, la desesperación de Unamón parece aquí tomar un tinte marcadamente premonitorio de la muerte, representada por las naves de la confe-deración tjeker, las cuales buscan el castigo –proba-blemente capital- del egipcio a causa del acto pirático perpetrado contra ellos en momentos anteriores de la narración. La relación entre la idea de muerte y la de desplazamiento al occidente, tal y como las aves migratorias hacen en el pasaje, no es ajena en absoluto a la mentalidad egipcia, con numerosos ejemplos en textos funerarios de toda época que puede verse resumida en la expresión piadosa “acordarse de Occidente" como reveladora de tal

-3-

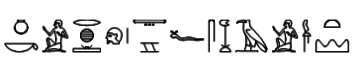

campo semántico (Mathieu 1991). La esencia de esta noción metafórica la patentiza la frase siguiente de los Textos de los Sarcófagos:

Yo era un hombre sabio en su tierra, uno que recordaba el Occidente

La idea de desplazamiento al Occidente como expresión de movimiento espacial hacia la muerte feliz, la muerte apropiada se encuentra magnífi-camente expresada en el cuento de Sinuhé, en el que el protagonista se ha desplazado hacia el Este movido por un impulso desordenado, contrario a lo esperable en un aristócrata egipcio y, por lo tanto, al bien. Su regreso al seno de su patria y su señor, por el contrario, se realiza con un movimiento hacia occidente (Parkinson 1997) y coincidente con el que aquí se discute. El reencuentro feliz con el monarca se materializa, en el cuento de Sinuhé, en la realidad de una tumba y de un ciclo de ofrendas apropiado, precisamente lo que, sumido en las lágrimas sobre la playa de Biblos y temeroso del castigo inminente, parece lamentar haber perdido Unamón.

De acuerdo a lo anterior, la presencia de las aves en el discurso interno de la narración parece atenerse a tres diferentes razones, dos de ellas relacionadas con la ubicación espacial y temporal del protagonista, ya señaladas por anteriores comentarios al texto, y una tercera, relacionada directamente con su situación anímica, que aquí se propone, y que es expresada por medio de una metáfora que debería ser de inmediata comprensión para una mentalidad contemporánea del receptor egipcio del texto.

El uso del término qbH “agua fresca, refrescarse” (Wb. V: 26 y ss.), empleado en el pasaje referido como destino y finalidad de las aves migratorias, y la consideración de éstas últimas como referente metafórico del más allá, parece tener una cercana

-4-

relación

-5-